築60年古民家再生の実例|空き家活用で資産形成に成功した体験記(後編)

エンパシーエステート合同会社のブログへようこそ。後編では、私が経済的自由を目指して購入した3軒目の不動産、築60年の古民家再生について具体的にお話しします。1軒目、2軒目の物件ではリフォームを業者に任せたため、利益が出ずに手放すことになりましたが、3軒目以降は自らリフォームに挑戦し、少しずつ経済的自由に近づくことができました。今後、不動産購入を検討している方や、すでに不動産を所有して問題を抱えている方の参考になれば幸いです。

古民家再生プロジェクトの概要

物件の特徴と購入経緯

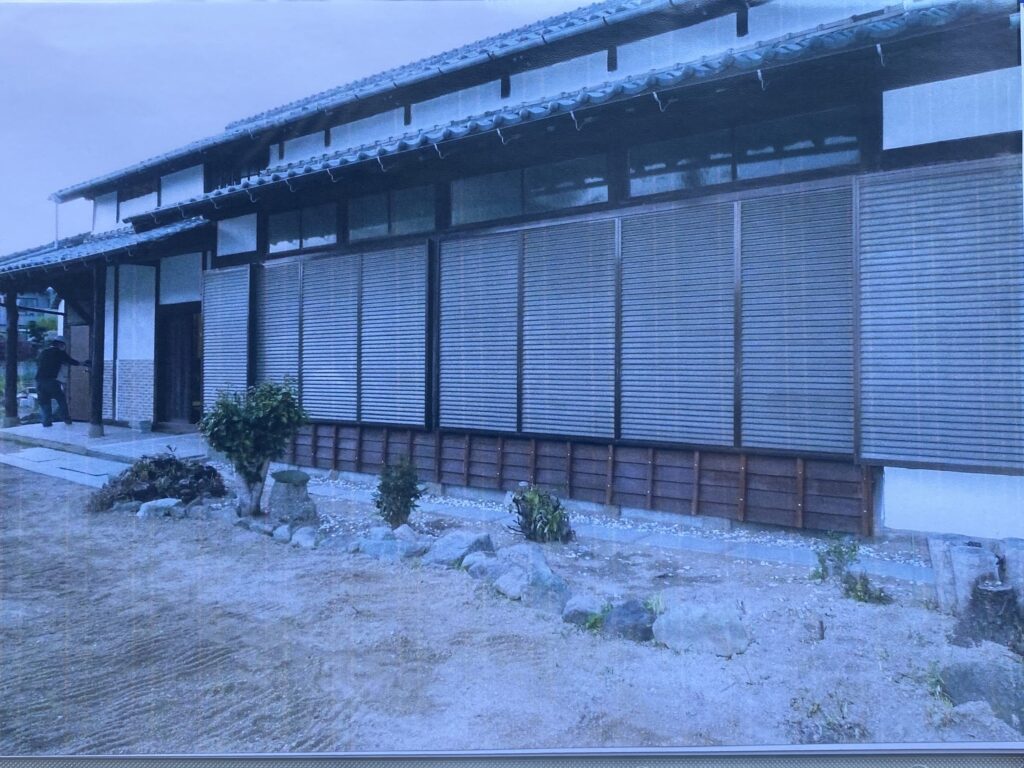

今回再生に挑戦したのは、築60年を超える木造平屋の古民家です。場所は地方の住宅地に位置し、長年手入れを怠っていたため草木が生い茂り、建物全体に老朽化が見られる状態でした。近隣の環境や将来的な資産価値を考慮し、再生可能性の高い物件として購入を決意しました。

再生の目的と目標

このプロジェクトの目的は、不動産を資産として再生・活用することで、将来の収益基盤を築くことでした。単なる修繕ではなく、「人が住みたくなる空間」への転換を目指し、耐久性の向上と魅力ある住環境の整備を両立させることを目標にしました。

再生作業の詳細

古民家の庭整備と伐採|放置空き家の再生初期ステップ

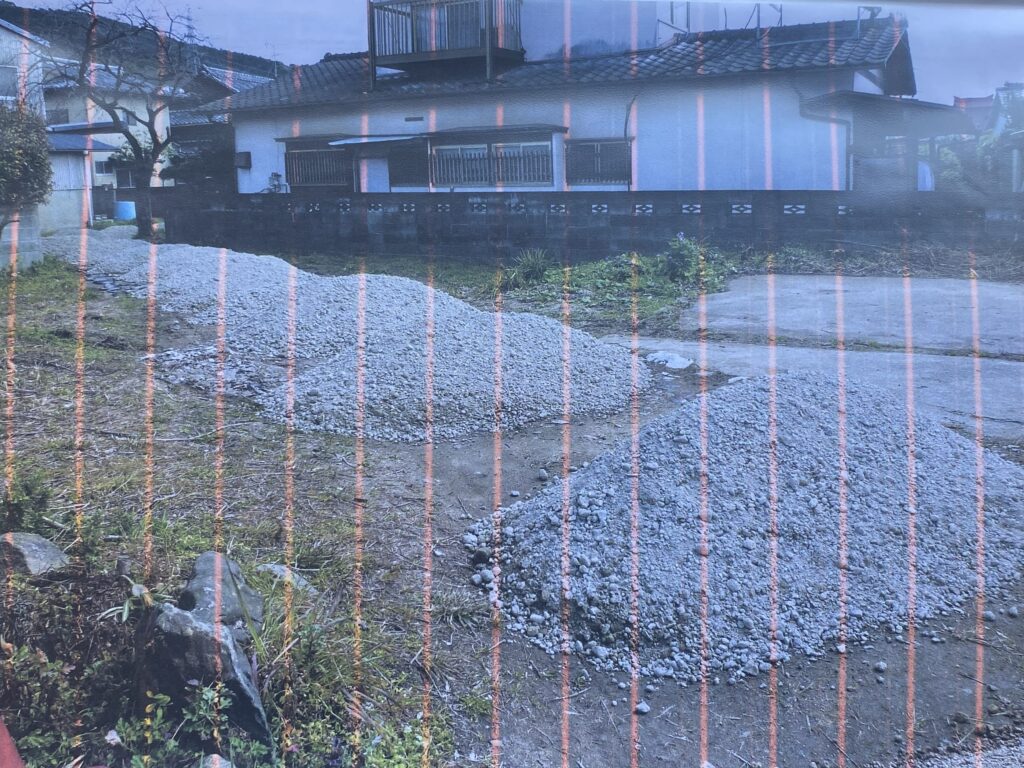

購入した200坪の敷地内の庭は、かつて家庭菜園として利用されており、みかんやレモン、柿の木が植えられていましたが、長らく放置されていたことで雑草や樹木が伸び放題となっていたため、重機を使って伐採・整地を行い、特に玄関前の通行を妨げていた柿の木については、隣地のご主人から「そのままでいいよ」とのご厚意をいただきつつも、実りの終わった晩秋に伐採し、ロープで倒す方向をくくってチェーンソーで切れ目を入れながら慎重に伐採、さらに切り株は杯型に削って灯油や除草剤の原液をため、木を枯らす処置を施しました。

また、広大な庭の管理においては特に雑草との戦いが課題であり、草刈機で雑草を刈り取った後、2週間ほど経って芽が出た頃に除草剤を散布し、さらに笹林の部分には通常より濃い濃度の除草剤を使用して対応するなど、景観の改善と将来的な活用(家庭菜園や駐車場)も見据えた配置へと整備しました。

駐車場前にも砂利を入れて整地

雨水の流れ込み対策

雨が降るたびに隣接する田んぼから庭へ雨水が流れ込む問題が発生しました。田んぼの所有者と接触ができなかったため、自力で土のうによる土留めを行い、側溝にたまった泥を取り除くことで、雨水の流れを改善しました。

雨漏り補修と構造補強|築古物件の安全対策

屋根の一部では、長年の風雨による雨漏りが発生していたため、野地板やルーフィングの張り替えを実施しました。雨水の侵入経路を遮断することで、屋根下地の劣化を防ぎます。

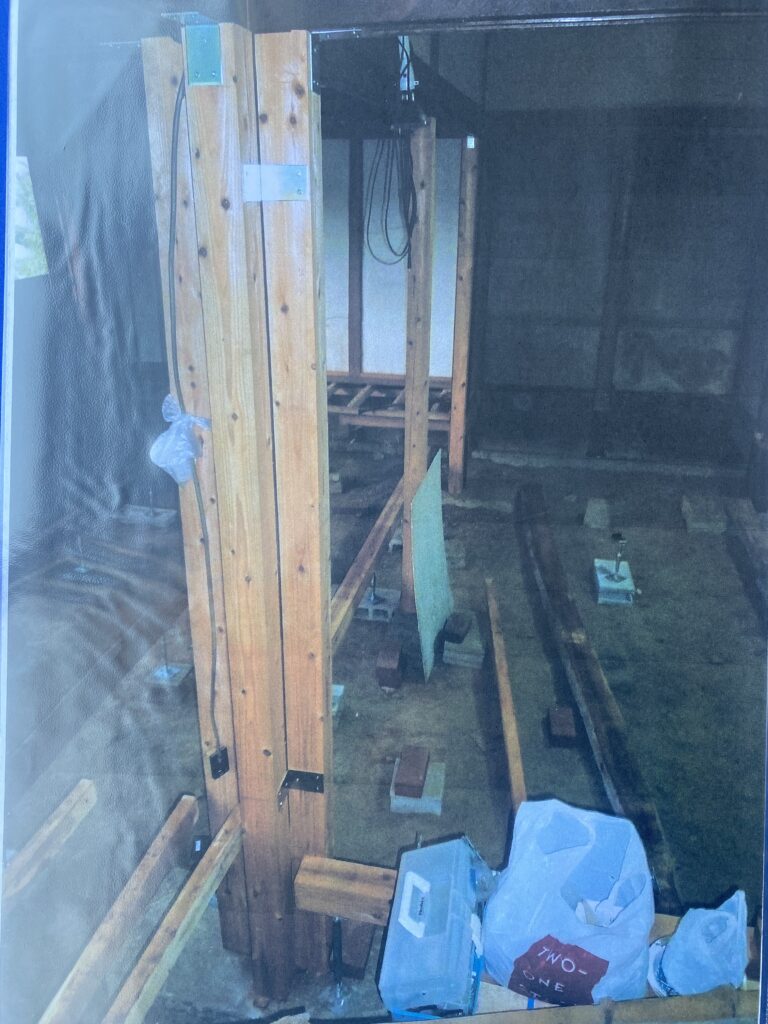

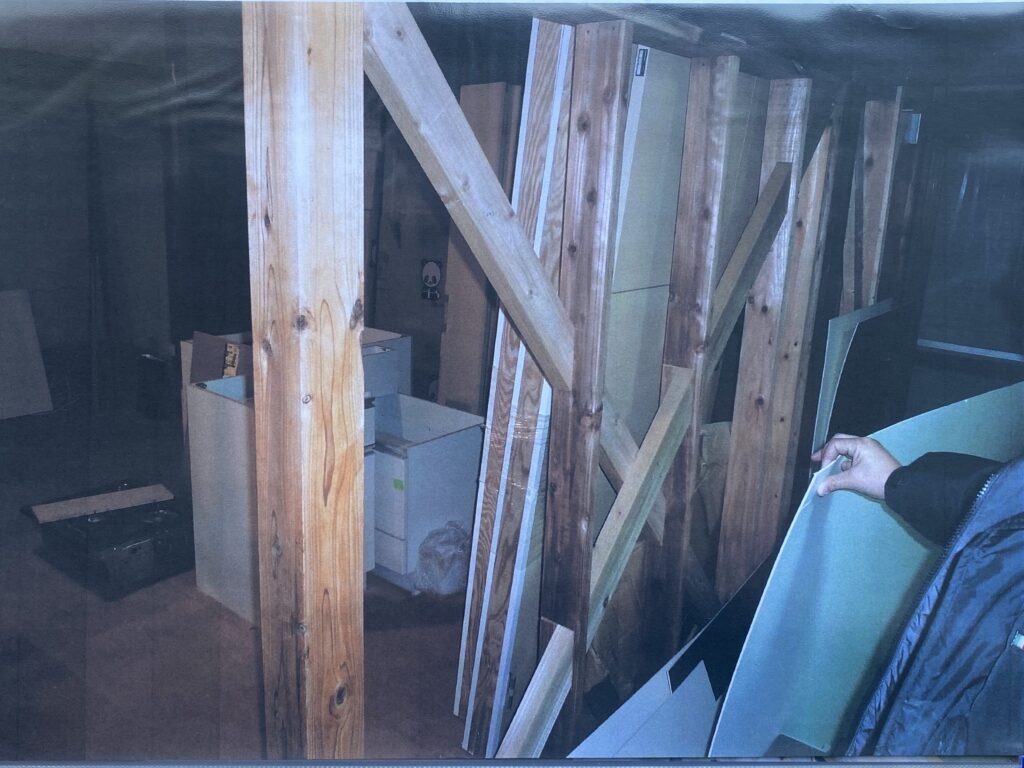

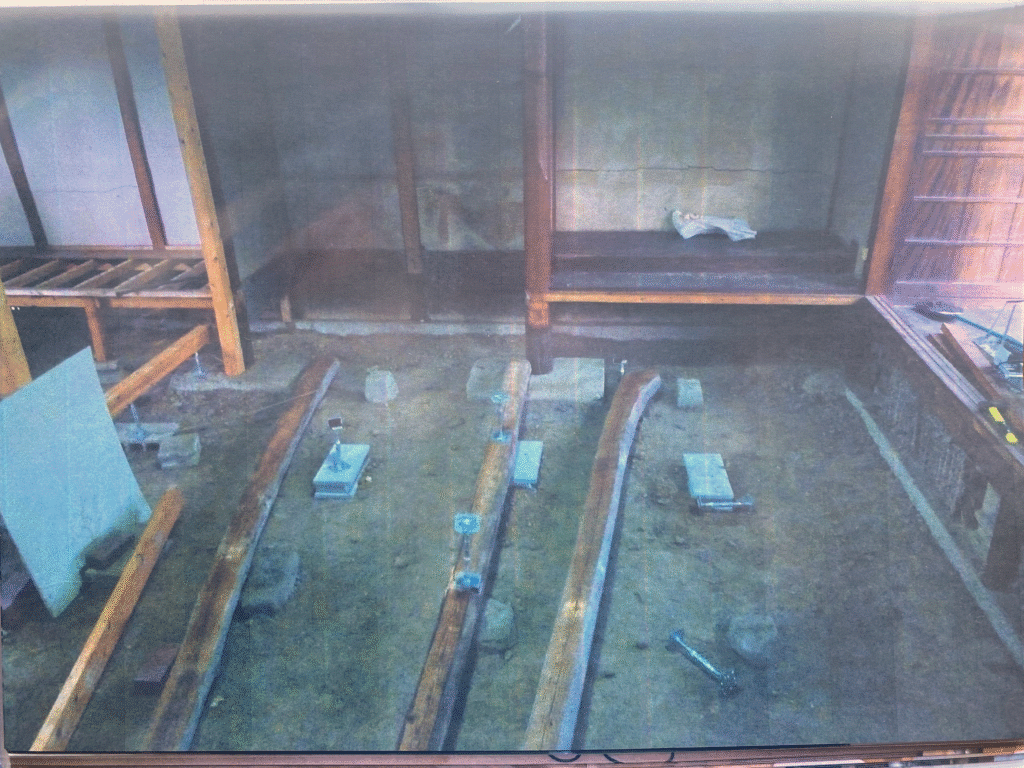

また、構造的に不安のある箇所を中心に、柱や梁をジャッキアップしながら補強金物を取り付け、安全性を確保しました。主要な柱や大黒柱には亀裂が見られたため、添え柱を当ててしっかりと結束し、耐力を回復させました。

さらに天井裏にも上がって柱と梁の結合部を定期的に確認し、ズレの進行がないかを慎重に観察しました。ズレ幅が完全に止まるまで、添え柱や筋交いを増設することで、段階的に構造全体の安定性を高めていきました。

シロアリ駆除の方法

床下調査の結果、シロアリによる被害が確認されました。被害のあった木部はすべて撤去・交換し、防蟻処理として薬剤の噴霧と床下の換気環境の改善を実施しました。再発防止のため、今後は定期的な点検体制も整えています。

シロアリ駆除は重要な課題であり、私は一斗缶入りのシロアリ駆除剤を使用し、床下から天井裏にかけてハケやローラーを使って丁寧に塗布しました。なお、駆除作業は薬剤の影響もあり体への負担が大きいため、長時間の作業は避け、適宜換気を行うことが大切です。

丁寧に防蟻処理を実施。

薬剤を床下に丁寧に塗布。

再利用の検討

敷地内には古井戸と肥溜めが残されていました。古井戸については、将来的にポンプを設置して生活用水や散水などに再利用できる可能性を考慮し、通気口を設けたうえで安全を確保しつつ、そのままの状態で保管しています。

一方、庭に残っていた肥溜めは、衛生面や使用用途の難しさを踏まえて、入居者に依頼し、適切に処分してもらいました。

雨漏りの問題

築60年の古民家では、複数の箇所で雨漏りが発生していました。2軒目の物件と同様に、雨漏り箇所を一つひとつ特定して塞ぎながら修繕を進めましたが、時折スズメが瓦の隙間に巣を作ることで、再び雨漏りが発生するケースもありました。

こうした再発については、状況を確認しながらその都度対応を行い、現在も継続的に点検・修繕を重ねています。

古民家賃貸のトラブル|雨漏りによる入居者退去の教訓

残念ながら、購入後まもなくして既存の入居者が雨漏りを理由に退去してしまいました。前オーナーの管理状況が十分でなかったことも影響していましたが、この出来事を通じて、住環境に関わる問題は早期に把握し、迅速かつ丁寧に対応することの重要性をあらためて実感しました。

60年前の農耕具や味噌樽

リノベーションの過程で、60年前に使われていた農耕具や大きな味噌樽、米びつなどがそのまま残されており、古民家再生の鑑定評価を受けた際には鑑定士の方から「ぜひ譲ってほしい」と申し出があったため、これらはすべて譲渡しましたが、居酒屋のオーナーなどからも需要があるとのことで、古民家ならではの価値を感じる一幕となりました。

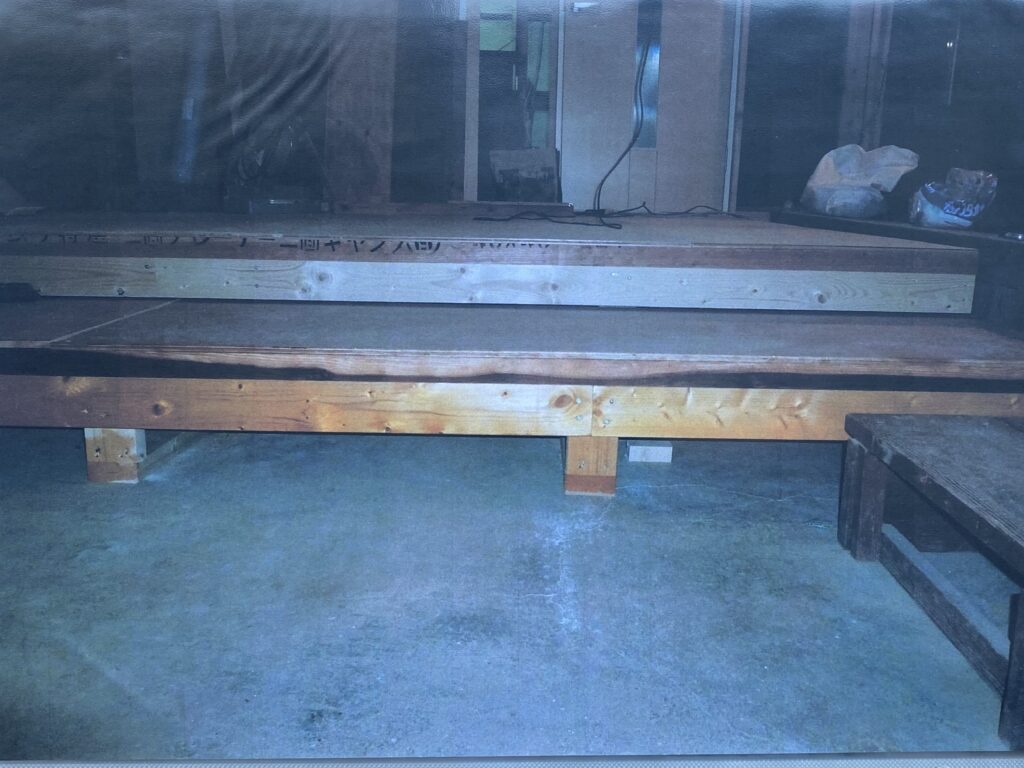

土間の活用

この古民家に残されていた土間は、60年前の趣をそのままに残すことにし、あえて手を加えず活用することにしました。ひんやりとした空気と素朴な質感が心地よく、かつての生活の息遣いが感じられるこの空間は、作業場や来客スペースとしても使い勝手がよく、実用性と情緒を兼ね備えた私のお気に入りの場所となっています。

天井裏での生活

リノベーションの期間中、私はしばらくのあいだ天井裏に寝泊まりしていました。ガラス戸のない小さな窓からは小雪が吹き込み、寒さに震える夜もありましたが、シュラフに包まりながら見上げた星空は、今でも心に残る忘れがたい思い出です。この空間もまた、当時の記憶を大切にする意味を込めて、そのままの姿で残しています。

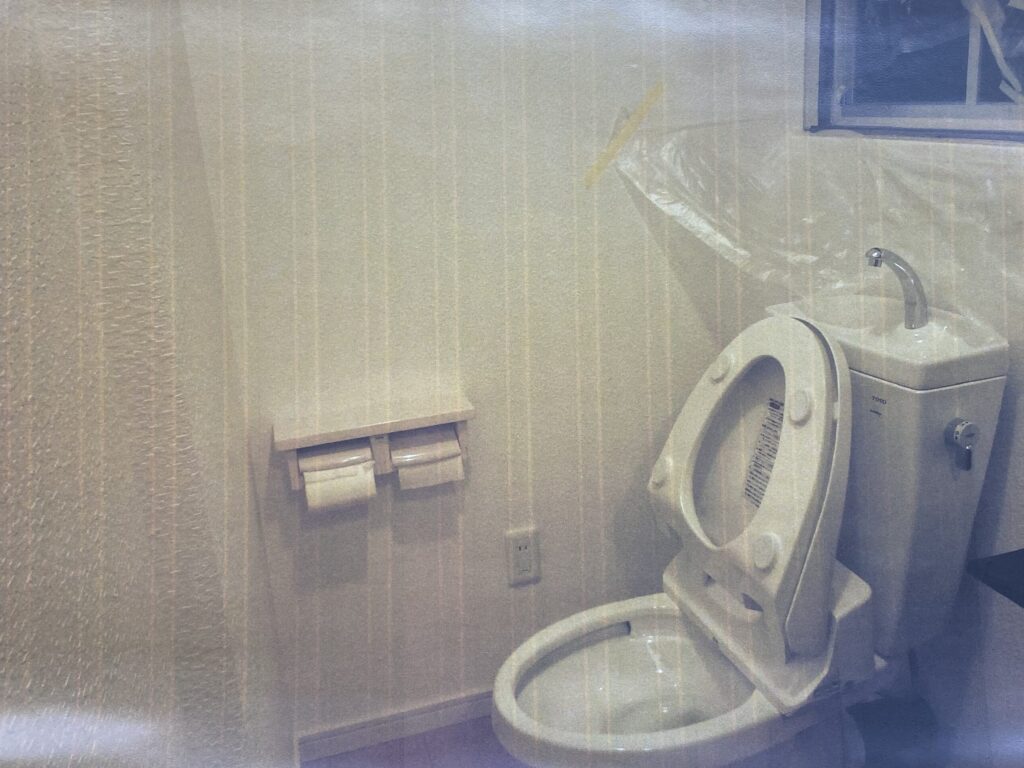

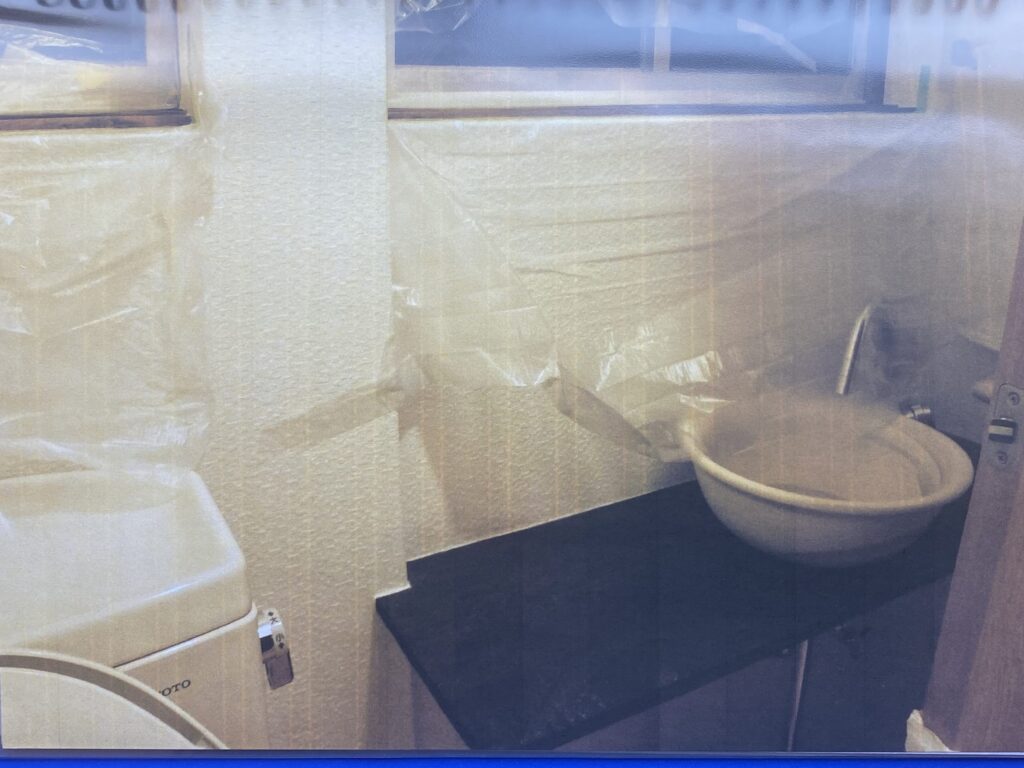

古民家トイレの再生|落し便所から水洗トイレへ

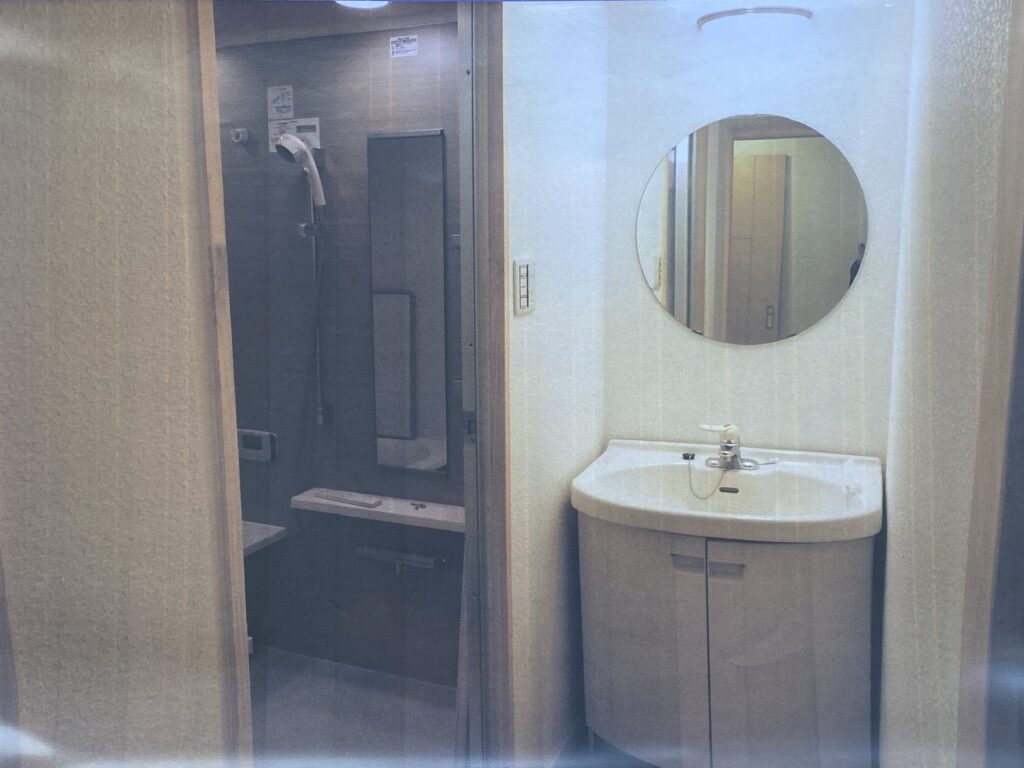

古くから残されていた落し便所は、2軒目の物件と同様に水洗トイレへと改装し、快適性と衛生面を向上させました。さらに手洗い場には陶器製の丸型水受けを取り付けることで、機能性を保ちながらも古民家の趣を感じられるデザインに仕上げています。

まとめ

築60年の古民家を再生するこのプロジェクトは、私にとって大きな学びと成長の機会となりました。自らの手で修繕や整備を行うことでコストを抑えつつ、暮らしの質を高め、経済的自由への一歩を踏み出すことができたと感じています。

この体験が、不動産投資や古民家再生に興味のある方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

エンパシーエステートでは、古民家再生をはじめとした不動産投資のご相談やサポートも行っております。興味をお持ちの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

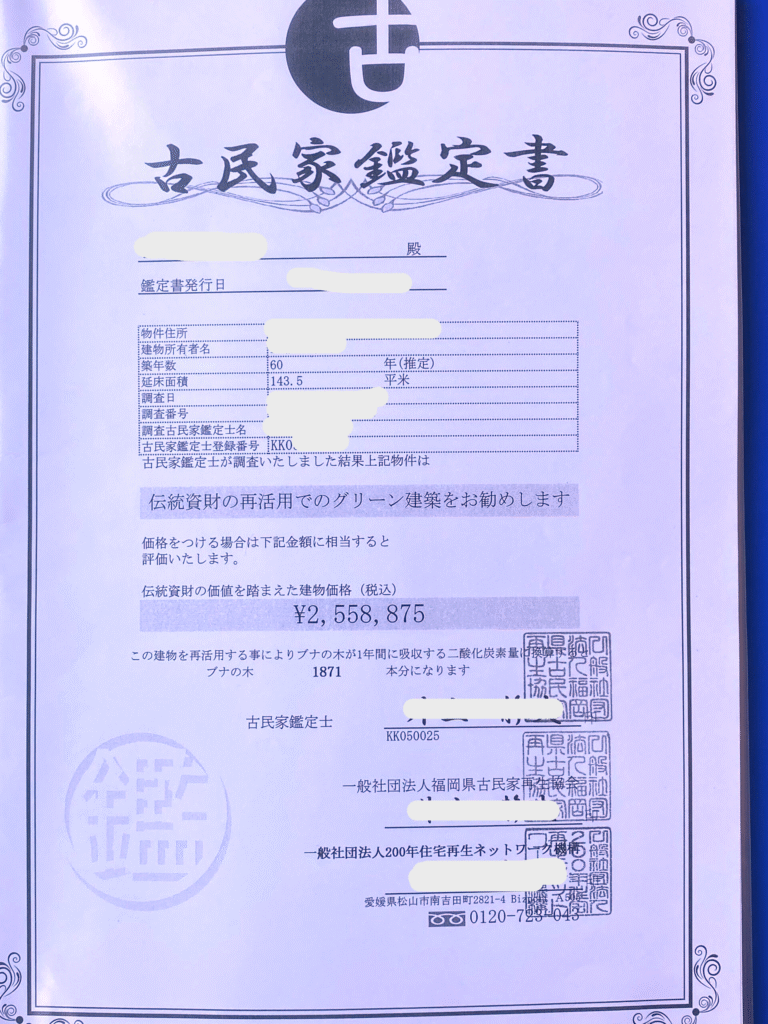

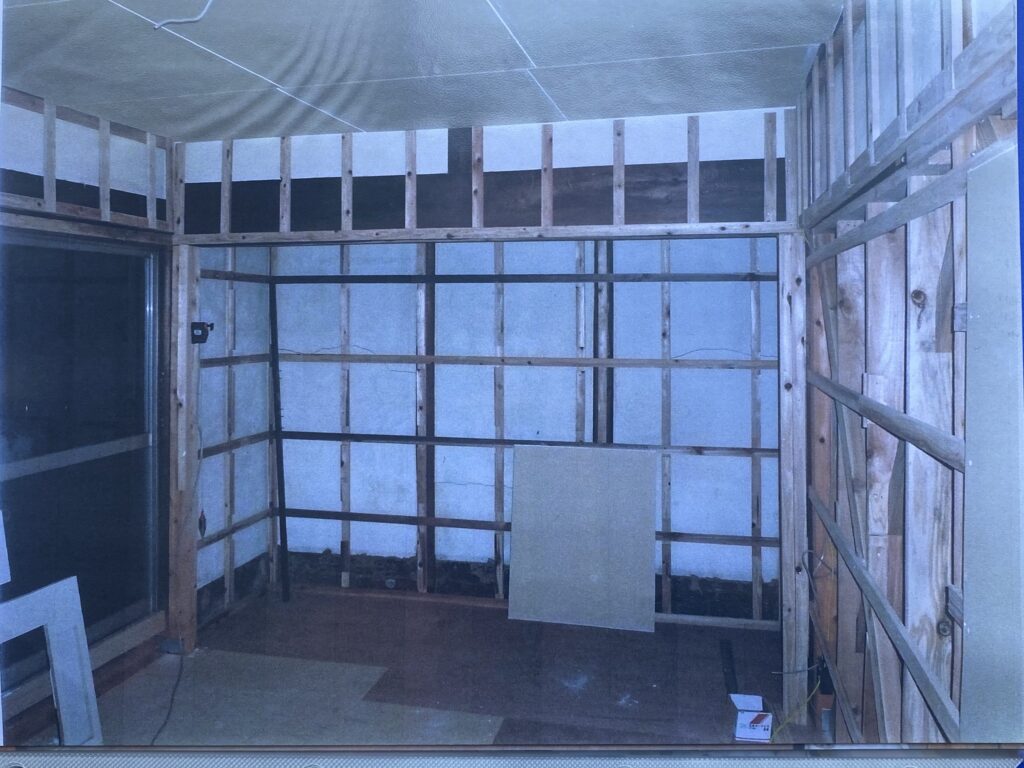

古材の評価を確認することが出来ます。

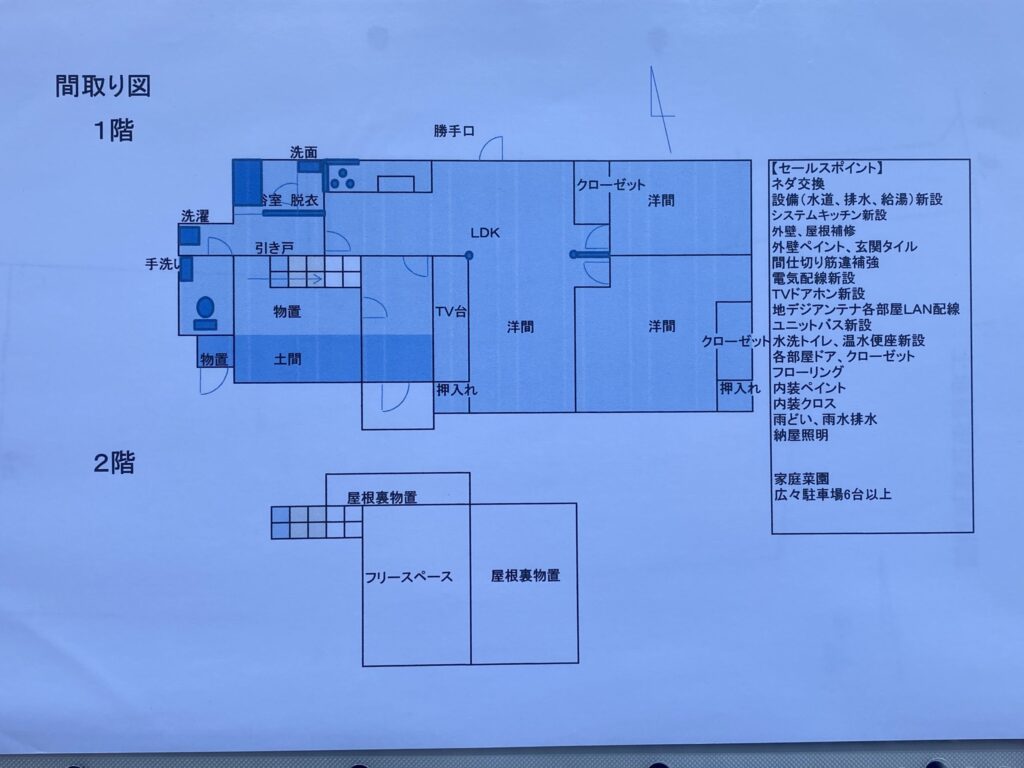

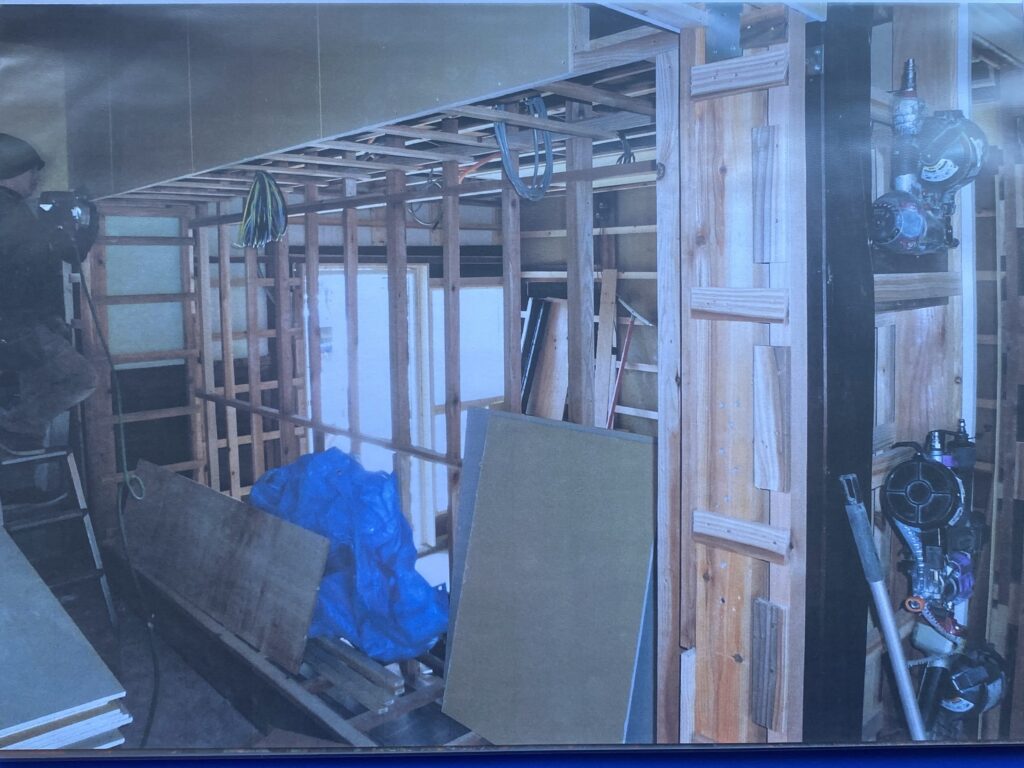

施工管理に役立ちます。

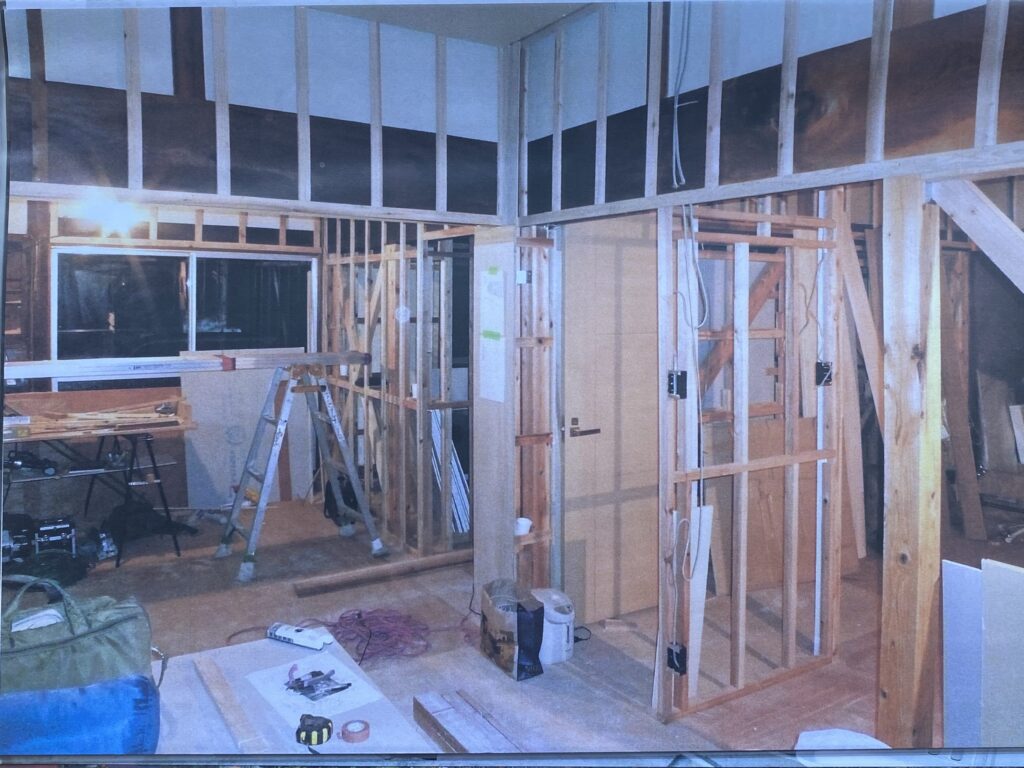

ドアとクローゼットへ

高さのある広々空間へ

オーディオスペースとして活用

飛び石風にタイルでアクセント

レンガ風タイルでアクセント

▼前編はこちら